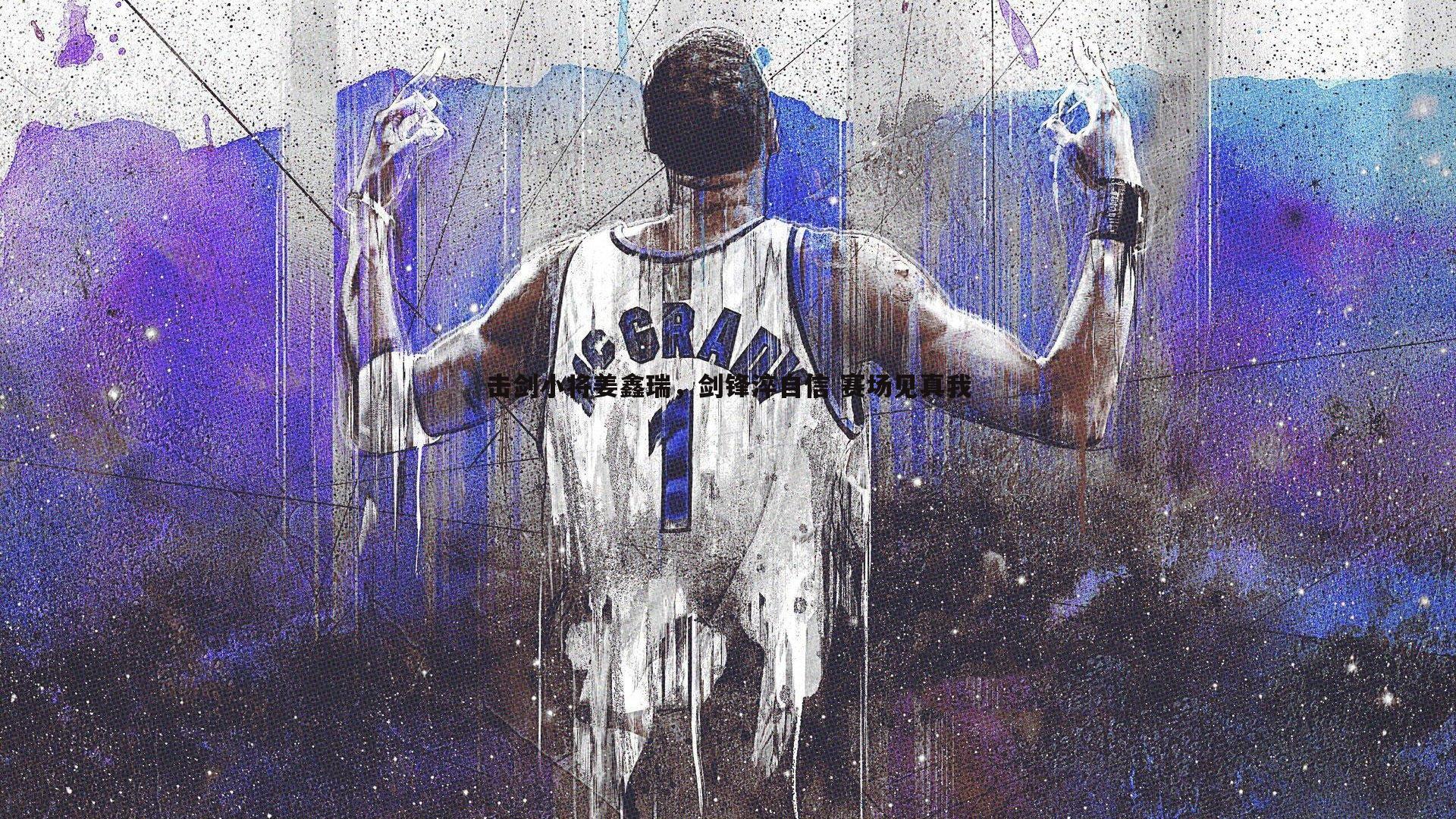

在刚刚落幕的全国青少年击剑锦标赛U14组别比赛中,一位身形矫健、眼神专注的少年吸引了全场目光,他就是来自江苏的姜鑫瑞——年仅13岁却已斩获佩剑季军的后起之秀,当银色面罩落下,这个在父母眼中还会撒娇的孩子瞬间化身剑道上锋芒毕露的战士。

“每场比赛都在重塑我”

姜鑫瑞擦拭着额角的汗水,被汗水浸湿的击剑服紧贴着单薄却结实的肩膀。“第一次握剑时觉得特别沉,现在它就像我身体的延伸。”这个与剑结缘五年的少年坦言,最初选择击剑纯粹因为“帅气的白色战衣”,而今这项运动已深刻改变了他的性格。

去年市运会决赛的失利成为重要转折点,在领先三剑的大好局势下,姜鑫瑞因关键时刻的犹豫被对手逆转。“那天晚上我把比赛视频反复看了二十多遍。”他在训练笔记上用红笔写下“决断”二字,从此每天额外增加半小时的步法训练,今年省选拔赛中,同样面临落后局面,他连续三个果断进攻最终锁定胜局。“失败让我明白,击剑比的不仅是技术,更是心理较量。”

他的教练周建雄透露,有次集训时姜鑫瑞脚踝扭伤,却坚持用左脚完成当天全部基础动作训练。“他总说‘疼痛会过去,但成长会留下’。”这种超越年龄的坚韧,让这位执教二十年的老教练也为之动容。

独对剑锋的成长必修课

“裁判喊‘开始’的瞬间,世界就只剩下我和对手。”姜鑫瑞这样描述赛场感受,在必须独立完成战斗的剑道上,他早早领悟到“场上只能靠自己”的真谛。

这种孤独感在去年全国俱乐部联赛中体现得尤为深刻,面对身高臂展都占优势的卫冕冠军,姜鑫瑞在局间休息时拒绝了教练的指导。“当时我突然看清了对手的破绽,那种直觉必须要自己把握。”他调整握剑角度,用连续迅疾的进攻打破僵局,最终以5剑优势完成逆转。

“独立思考是击剑教给他最宝贵的东西。”父亲姜志刚发现,儿子在处理学业难题时也展现出同样的特质,“遇到困难不再第一时间求助,而是先尝试自己解决”,班主任李静则注意到,这个曾经上课发言都会脸红的孩子,如今能从容主持班级辩论赛。“击剑场上的独当一面,正转化为他生活中的自信源泉。”

淬炼于日常的剑客精神

清晨五点半的城市尚未完全苏醒,姜鑫瑞已经在校田径场完成三组折返跑,下午四点到七点的雷打不动的剑馆训练,他总会多留半小时研究高手比赛录像,书桌抽屉里那本边角卷起的训练日记,密密麻麻记录着每个技术细节的反思。

“他的专注力在同龄人中很少见。”队友林子涵印象深刻的是,有次集体观看国际比赛录像,只有姜鑫瑞注意到冠军选手在关键时刻调整了握剑手指的位置,“这个细节后来成为我们整个队伍的重点训练内容”。

这份执着也体现在文化学习中,上学期期末,为准备重要比赛耽误两周课程的他,硬是通过自学将数学成绩从78分提升到92分。“制定计划就要坚持到底,这是击剑教我的。”少年说话时不自觉挺直腰板,白色防护服左胸位置的国徽图案在灯光下格外醒目。

新星背后的支撑体系

虽然赛场必须独自面对,但姜鑫瑞的成长离不开多元支撑,体育局推出的“雏鹰计划”为他提供专业训练保障,学校特设的文化课辅导确保学业与训练平衡,母亲王颖的手机里存着上百个训练视频,“从他第一次学会弓步到现在每个精彩瞬间”。

科技赋能同样功不可没,队里新引进的智能传感系统能实时捕捉运动员动作角度,AI分析软件帮助精准定位技术短板。“传统训练结合科技手段,让年轻选手少走很多弯路。”周建雄教练展示的数据分析图上,姜鑫瑞的反应速度曲线在半年内提升了18%。

出鞘向未来

面对即将到来的亚洲青少年击剑锦标赛,姜鑫瑞的训练计划表上又添了新内容——心理抗压训练,他最近正在研读传奇剑客阿隆·斯拉奇的自传,书页间密密麻麻的批注中,有一句特别醒目:“真正的胜利是超越昨天的自己。”

这个把奥运冠军仲满海报贴在床头的少年,如今有了更清晰的目标:“我希望有朝一日能身披国家队战袍,让国歌在国际赛场上响起。”傍晚的夕阳透过剑馆高窗,为他持剑的身影镀上金边,那柄轻巧的佩剑在空气中划出锐利弧线,仿佛正在书写中国击剑未来的新篇章。

在千百次攻防转换间,姜鑫瑞不仅锤炼着剑术,更在建构独立人格,对于这位少年剑客而言,那条长14米、宽2米的剑道,既是竞技场,也是成长之路——每次交锋都是与自己的对话,每滴汗水都在浇灌着自信的种子,正如他所言:“站在剑道上,你唯一能依靠的就是平日的积累和当下的判断,这种孤独让人快速成长。”

评论列表